東京下町ガイド の「神社と寺院」カテゴリーでは、東京の下町エリアにあるいろいろな神社や寺院をわかりやすく紹介しています。あなたの東京観光におすすめのスポットを毎回 1 つ取り上げます。

今回の記事では、台東区の千束(せんぞく)にある 吉原神社(よしわら じんじゃ)を紹介します。

吉原神社は、かつて近所にあった 吉原遊廓(よしわら ゆうかく)と深い関わりがあります。吉原遊郭は、江戸幕府が公認した日本で最大の遊郭です。

その昔、吉原神社は吉原遊廓で働く女性たちの信仰を集めていました。女性の願いを叶えてくれる神社として、現在も吉原神社は女性たちに人気があります。

今回の記事では、吉原神社に関する以下の内容をやさしく解説します。

- 歴史

- 祀られている神さま

- 見どころ

- アクセス方法

- その他

この記事を読むことで、吉原神社についてより深く理解できます。吉原神社を訪れる際は、ぜひこの記事を参考にしてください。

この記事には英語版もあります。詳細については、次の記事を参照してください。

由緒(歴史)

吉原神社によると、この神社の始まりは 19 世紀にまでさかのぼります。

その昔、この地域には 吉原遊郭(よしわら ゆうかく)がありました。吉原遊郭は、江戸幕府が公認した日本で最大の遊郭です。また、遊郭は男性がお金を払って女性と楽しい時間を過ごす場所です。

当時、吉原遊郭の敷地の内外には 5 つの稲荷神社がありました。これらの稲荷神社は吉原遊廓を守護するためのものでした。

吉原遊郭の敷地の四隅には、次の 4 つの稲荷神社がありました。

- 開運稲荷神社(かいうん いなり じんじゃ)

- 榎本稲荷神社(えのもと いなり じんじゃ)

- 明石稲荷神社(あかし いなり じんじゃ)

- 九郎助稲荷神社(くろすけ いなり じんじゃ)

また、吉原遊郭の出入り口であった 吉原大門(よしわら おおもん)の前には、次の神社がありました。

- 玄徳稲荷神社(よしとく いなり じんじゃ)

1872 年(明治 5 年)、これら 5 つの稲荷神社は合祀(ごうし)されました。合祀とは、複数の場所にある神さまを 1 か所にまとめて祀ることです。

これが吉原神社の始まりです。当時の吉原神社は、玄徳稲荷神社の跡地にありました。

1923 年(大正 12 年)、吉原神社は関東大震災で焼失しました。そのため、この神社は、吉原遊廓の 水道尻(すいどじり)に移転しました。水道尻は、現在の吉原神社と千束保健センター交差点の間です。

1934 年(昭和 9 年)、吉原神社は現在地に移転しました。近所にあった 吉原弁財天(よしわら べんざいてん)を合祀したのもこのときです。

1945 年(昭和 20 年)、吉原神社は、東京大空襲で再び焼失しました。現在の社殿が建てられたのは 1968 年(昭和 43 年)のことです。

神さまとご神徳(ご利益)

倉稲魂命

吉原神社の主神(しゅしん)は、倉稲魂命(うか の みたま の みこと)です。主神とは、その神社でもっとも中心となる神さまのことです。

倉稲魂命は、穀物、農業、そして、芸能の神さまです。また、倉稲魂命は、同じく穀物をつかさどる神さまの 稲荷神(いなりしん)と同一視されます。

倉稲魂命の主なご神徳(ご利益)は、次のとおりです。

- 五穀豊穣(ごこく ほうじょう):農作物がたくさん穫れる

- 商売繁盛(しょうばい はんじょう):商いがうまくいく

- 家内安全(かない あんぜん):家族が健康で安全に過ごせる

- 芸事上達(げいごと じょうたつ):音楽、芸術、芸能などが上達する

- その他

市杵島姫命

吉原神社の境外社(けいがいしゃ)の 吉原弁財天本宮(よしわら べんざいてん もとみや)は、市杵島姫命(いちきしまひめ の みこと)を祀っています。

市杵島姫命は、スサノオの剣から生まれた 宗像三女神(むなかた さんじょしん)の 1 柱(はしら)です。とても美しい神さまであるといわれています。

本地垂迹(ほんじすいじゃく)では、市杵島姫命は七福神の 弁財天(べんざいてん)と同一視されます。本地垂迹とは、神道の神さまは、仏教の仏さまが姿を変えて現れたものであるという考えです。

市寸島比賣命は、水と芸事の神さまです。市杵島姫命の主なご神徳(ご利益)は、次のとおりです。

- 商売繁盛(しょうばい はんじょう):商いがうまくいく

- 交通安全(こうつう あんぜん):船、車、飛行機など、乗り物が安全に往来できる

- 金運上昇(きんうん じょうしょう):お金に関する運勢が良くなる

- 芸事上達(げいごと じょうたつ):音楽、芸術、芸能などが上達する

- その他

見どころ

吉原遊郭の歴史

吉原神社をより深く理解するには、江戸時代から昭和時代まで続いた吉原遊郭の歴史を紐解く必要があります。

当時、幕府による江戸の街の都市開発のために、庶民はたびたび移転を強いられることがありました。

その移転の頻度があまりにも多かったため、遊女屋は政府に遊郭(ゆうかく)の設置を陳情したとされます。遊廓とは歓楽街を壁や堀で囲んだものです。

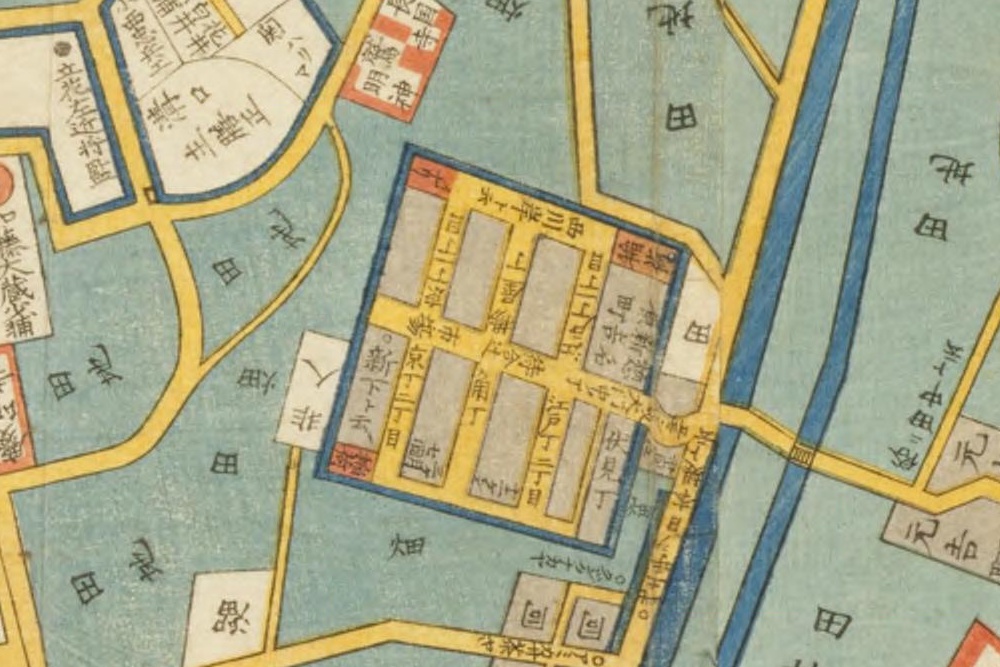

1617 年(元和 3 年)、徳川幕府は日本橋 葺屋町(にほんばし ふきやちょう)に遊廓を許可しました。市中にある遊女屋を 1 か所に集め、その周囲を堀で囲って吉原と名付けました。これが吉原遊廓の始まりです。

徳川幕府が吉原遊郭を許可した理由は、主に 2 つあります。

- 遊女屋を 1 か所に集めることで、江戸の街の風紀と治安を守ることができる。

- 名主に遊廓を管理させることで、税金を効率的に徴収することができる。

1656 年(明暦 2 年)、徳川幕府は、吉原遊廓に移転を命じました。1657 年(明暦 3 年)、吉原遊廓は、日本橋から浅草の近くの日本堤(にほんづつみ)に移転しました。

徳川幕府が吉原遊廓を移転した理由は、つぎのとおりです。

- 江戸の街が発展するに従い、吉原遊郭があった日本橋が次第に江戸の市中になった。

- 1657 年(明暦 3 年)の明暦の大火(めいれき の たいか)で江戸の街の大半が焼失した。

非公認のものを含めると、日本には数多くの遊廓が存在しました。その中でも吉原遊郭は最大の規模を誇りました。多いときには 8,000 人以上の人びとが吉原遊郭で働いていたといわれています。

吉原遊郭は単なる花街ではなく、上流階級や文化人の社交の場でもありました。そのため、当時の文化の最先端の場所でした。

吉原遊郭の遊女の多くは、教養が高く、気位が高い人たちでした。そのため、客たちも高い教養とマナーが要求されました。

1957 年(昭和 32 年)、売春防止法が施行されました。その結果、吉原遊廓はその歴史に幕を下ろしました。

なお、日本橋にあった吉原遊郭を 元吉原(もとよしわら)、そして、日本堤の吉原遊郭を 新吉原(しんよしわら)と呼びます。単に吉原と言った場合、新吉原を指します。

吉原弁財天本宮の吉原観音像

吉原弁財天本宮(よしわら べんざいてん もとみや)は、吉原神社の境外社(けいがいしゃ)です。吉原神社の境内ではなく、吉原神社から 1 分ほど歩いた場所にあります。

吉原弁財天本宮には、1926 年(大正 15 年)に建てられた吉原観音像があります。

この吉原弁財天の敷地は、かつて弁天池(花園池)と呼ばれる池がありました。その池の深さは中央で 4m ほどあったといわれています。

1923 年(大正 12 年)に関東大震災がおきた際、吉原遊廓やその周辺の地域でも火災が発生しました。

遊郭内に逃げ場を失った女性たちは、火を避けるために弁天池に飛び込みました。その結果、490 人もの女性が亡くなったと伝えられています。

この女性たちを供養するために建てられたのが吉原観音像です。

逢初桜

吉原神社の入り口左側には、逢初桜(あいぞめ ざくら)とよばれる枝垂れ桜(しだれ ざくら)が植えられています。逢初とは、恋い焦がれる人との出会いを意味します。

逢初桜は、もともとは吉原大門の近くに植えられていました。江戸時代から男性客はこの桜の木にすてきな出会いを祈願してから遊郭に入っていたとのことです。

当時の逢初桜は、1911 年(明治 44 年)の 吉原大火(よしわら たいか)で焼失しました。吉原大火は、吉原遊廓、および、その周辺の地域を燃やした大火災です。

現在の逢初桜は 2013 年(平成 25 年)に新たに植樹されたものです。吉原神社は、この逢初桜を神木としています。

逢初桜の詳細については、次の記事を参照してください。

お穴さま

吉原神社の拝殿の隣にはお穴さまと呼ばれる境内社があります。お穴さまは地中の神さまで、この吉原神社の土地を守護しています。心を込めてお穴さまにお参りすると必ず福が得られるといわれています。

浅草名所七福神(弁財天)

吉原弁財天の弁財天は、浅草名所七福神 (あさくさ などころ しちふくじん) の 1 柱(はしら)です。浅草名所七福神とは、東京都の台東区と荒川区にある 9 つの社寺に祀られている七福神のことです。

浅草名所七福神めぐりは、おすすめの浅草観光の 1 つです。通常、七福神めぐりは正月に行いますが、浅草名所七福神めぐりはいつでも楽しむことができます。

浅草名所七福神の詳細については、次の記事を参照してください。

吉原遊廓の名残り

吉原神社や吉原弁財天には、吉原遊廓の関係者が奉納した石碑などがいくつも残っています。

例えば、吉原弁財天の玉垣(たまがき)には、遊廓の関係者の名前が刻まれています。玉垣とは、神社の周囲を囲む垣根のことです。上の写真では、角海老楼(かどえびろう)の名前を確認できます。

角海老楼は、吉原遊廓で随一の格式が高い見世(みせ)の 1 つでした。悲劇の花魁(おいらん)として知られる 若紫(わかむらさき)が勤めていたのも角海老楼です。

若紫の詳細については、次の記事の「若紫の墓」を参照してください。

いきいき浅草あじさい祭

いきいき浅草あじさい祭 は、吉原神社の近所にある 長國寺(ちょうこくじ)が主催する季節のイベントです。今年(2023 年)は、吉原神社もこのあじさい祭の会場になっていました。

吉原神社を訪れたところ、境内の右側にあじさいが展示されていました。長國寺の展示と比べるとずっと小規模ですが、それでも色鮮やかなあじさいが境内を華やかに盛り上げていました。

いきいき浅草あじさい祭の詳細については、次の記事を参照してください。

各種情報

社務所の受付時間

- 午前 9 時 30 分から午後 4 時 30 分まで

電話番号

- 03-3872-5966(千束稲荷神社の電話番号)

吉原神社は、千束稲荷神社(せんぞく いなり じんじゃ)の兼務神社(けんむ じんじゃ)です。つまり、千束稲荷神社が吉原神社を管理しています。吉原神社のご朱印は、千束神社でもいただくことができます。

千束稲荷神社の詳細については、次の記事を参照してください。

住所

- 〒111-0031 東京都 台東区 千束 3-20-2

地図

アクセス(電車)

- 日比谷線の 三ノ輪駅(1b 出口)から徒歩 12 分

- 日比谷線の 入谷駅(3 番出口)から徒歩 12 分

アクセス(めぐりんバス)

- 北めぐりん(根岸まわり)の 台東病院 停留所(停留所の番号:1 番)から徒歩 2 分

- 北めぐりん(浅草まわり)の 台東病院 停留所(停留所の番号:17 番)から徒歩 2 分

- 南めぐりんの 台東病院 停留所(停留所の番号:28 番)から徒歩 2 分

めぐりんバスは台東区のコミュニティ バスです。台東区を観光する場合、めぐりんバスはとても便利です。めぐりんバスの詳細については、つぎの記事を参照してください。

アクセス(都営バス)

- 都営バス(草 43)の 竜泉 停留所 から徒歩 4 分

- 都営バス(草 63)の 竜泉 停留所 から徒歩 4 分

- 都営バス(都 08)の 竜泉 停留所 から徒歩 4 分

- 都営バス(上 46)の 吉原大門 停留所 から徒歩 6 分

- 都営バス(草 64)の 吉原大門 停留所 から徒歩 6 分

公衆トイレの有無

- なし(近所の花園公園に公衆トイレがあります)