東京下町ガイド の「東京下町めぐり」カテゴリでは、東京の下町エリアのおすすめ観光コースを取り上げています。毎回テーマを1 つ選び、ガイドなしでも気軽に楽しめるモデル コースを紹介します。

今回の下町散歩では、再び浅草の浅草寺(せんそうじ)を訪れました。今回の目的は、先日購入したトイ レンズ(GIZMON Wtulens L)で撮影を楽しむためです。

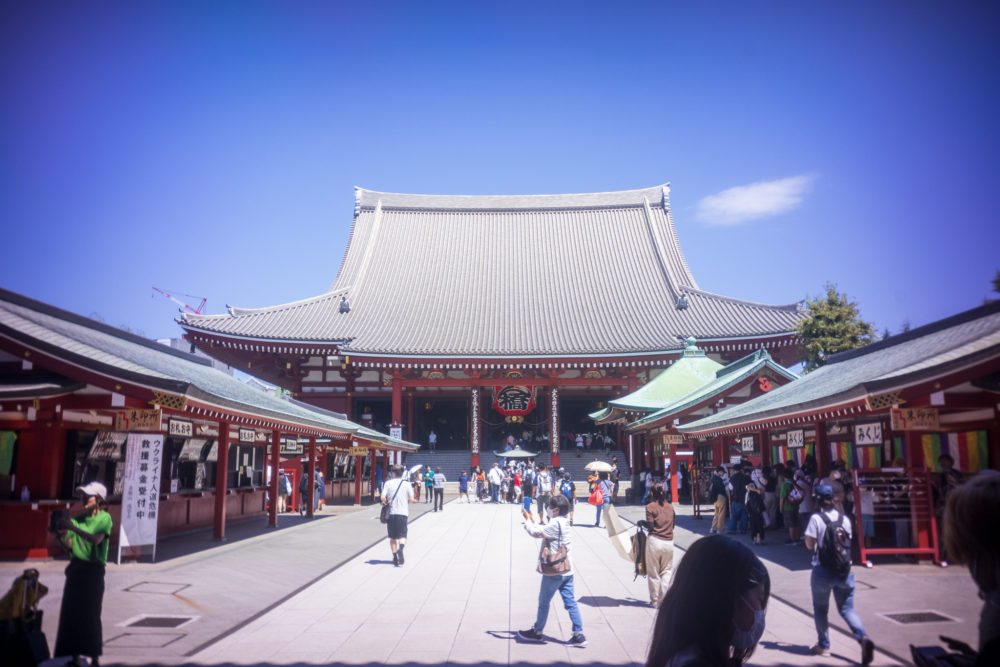

浅草寺には歴史的な建造物がたくさんあるため、とても写真映えするスポットです。したがって、今回のような目的に最適です。

この記事では、その様子を紹介します。

浅草寺(せんそうじ)について

浅草寺(せんそうじ)は、約 1,400 年の歴史を持つ、東京で一番古い寺院です。

浅草寺の広い境内には、歴史的な建造物がいくつもあります。お堂や祠(ほこら)もたくさんあり、それらはいろいろな仏さまや神さまを祀っています。

浅草寺では、一年を通してさまざまな行事やイベントが開催されています。そのため、浅草寺に何度来ても飽きることはありません。

浅草寺は浅草観光の中心であるだけでなく、東京を代表する人気の観光スポットでもあります。世界中から毎年 3,000 万人が訪れています。

浅草寺の詳細については、つぎの記事を参照してください。

今回の撮影機材について

今回使用したトイ レンズは、GIZMON Wtulens L です。このレンズは、使い捨てカメラの「写ルンです」のレンズを 2 枚使用しています。

GIZMON Wtulens L をレンズ交換式のデジタル カメラに取り付けるだけで、「写ルンです」と同じような写真を撮影することができます。

GIZMON Wtulens L の焦点距離は 17mm、絞り(F 値)は F16で固定です。また、パン フォーカスであるため、ピントを気にする必要がありません。

気になる描写ですが、昔の写真をスキャンしてデジタル化したような、とてもゆるい感じになります。今風の言葉だと「エモい」という表現がぴったりです。

デジタル カメラは CANON EOS Kiss M2 を使用しました。このカメラを気に入っている理由は 2 つあります。初心者の私にもとても使いやすいこと、そして、小型であることです。

撮影モードは P(プログラム AE)を使用しました。この撮影モードは、シャッター スピードと絞り数値を自動で設定してくれます。また、暗いレンズなので、ISO は AUTO(自動)にしました。

今回歩いたルート

今回歩いたコースは、つぎのとおりです。

- 雷門(かみなりもん)

- 浅草仲見世通り(あさくさ なかみせどおり)

- 宝蔵門(ほうぞうもん)

- お水舎(おみずや)

- 観音堂(かんのんどう)

- 影向堂(ようごうどう)

- 恵日須・大黒天堂(えびす・だいこくてん どう)

- 金龍権現(きんりゅう ごんげん)と九頭龍権現(くずりゅう ごんげん)

- 一言不動尊(ひとこと ふどうそん)

- 三峰神社(みつみね じんじゃ)

- 六角堂(ろっかくどう)

- 銭塚地蔵堂(ぜにづか じぞうどう)

- 力石(ちから いし)

- 青蛙神像(せいあ じんぞう)

結構いろいろと回った気がしますが、これでも浅草寺の施設の一部です。浅草寺の周辺の街並みも含めると、浅草は撮影スポットが無数にあります。

今回のルートの解説

雷門(かみなりもん)

雷門(かみなりもん)は、浅草寺の第一の正門(せいもん)です。浅草や浅草寺と聞くと、この雷門を思い浮かべる人も多いでしょう。

雷門の正式な名前は「風雷神門(ふうらいじんもん)」です。その理由は、門の右側に風神の像を、左側に雷神の像を安置しているからです。

その名のとおり、風神は風の神さま、雷神は雷の神さまです。どちらの神さまも風と雨に関係しています。浅草寺によると、浅草寺の入り口に風神と雷神を配置した理由は 2 つあるとのことです。

1 つめの理由は、風神と雷神に浅草寺を風や水の災害から守ってもらうためです。2 つめの理由は、ほどよい風と雨の恵みで五穀豊穣(ごこく ほうじょう)をもたらしてもらうためです。

雷門の裏側には、天龍(てんりゅう)の像と金龍(きんりゅう)の像が配置されています。どちらも水や海の神さまである龍神(りゅうじん)です。

雷門は過去に何度も火災にあっています。そのため、雷門に龍神の像を配置することで火災から守ってもらう目的があります。

浅草仲見世通り(あさくさ なかみせどおり)

浅草仲見世通り(あさくさ なかみせどおり)は、浅草寺の雷門から宝蔵門(ほうぞうもん)までの参道にある商店街です。250 メートルの距離に 90 店ほどの土産屋が並んでいます。

浅草仲見世通りの公式 Web サイトでは、著作権の表示が「浅草仲見世商店街(あさくさ なかみせ しょうてんがい)」になっています。恐らく、これが正式な名前だと思います。

炎天下にも関わらず、この日の浅草仲見世通りはそれなりの数の観光客で賑わっていました。ただ、新型コロナ ウィルス感染症が流行する前に比べると観光客はかなり数は減っている印象です。

宝蔵門(ほうぞうもん)

浅草仲見世通りを抜ると、宝蔵門(ほうぞうもん)があります。宝蔵門は浅草寺の第二の正門です。

宝蔵門の以前の名前は仁王門(におうもん)です。この門は 1945 年(昭和 20 年)の東京大空襲の被害にあっています。1964 年(昭和 39 年)に建て替えられた際、この門の名前は宝蔵門になりました。

宝蔵門には、一対の仁王像が安置されています。門の左側が阿形(あぎょう)の像、右側が吽形(うんぎょう)の像です。

浅草寺によると、宝蔵門の中には、つぎの仏たちの像が安置されているとのことです。

- 釈迦如来(しゃか にょらい)

- 持国天(じこくてん)

- 増長天(ぞうじょうてん)

- 広目天(こうもくてん)

- 多聞天(たもんてん)

- 風神

- 雷神

宝蔵門の裏には「大わらじ」が奉納されています。このわらじは仁王が履くためのものです。「このような大きなわらじを履くものが浅草寺を守っている」という魔除けの意味があります。

宝蔵門の「大わらじ」は、約 10 年ごとに新しいものが奉納されています。

最初に奉納したのは、山形県 村山市(むらやまし)出身の政治家である、松岡俊三(まつおか としぞう)です。1941 年(昭和 16 年)のことです。

松岡俊三が浅草寺に大わらじを奉納した理由は 3 つあります。

1 つめは、彼が浅草寺を信奉していたことです。2 つめは、彼が取り組んでいた雪害救済のための法案が成立したことを記念するためです。3 つめは、中国との争いに勝利することを祈願するためです。

以降、山形県 村山市は代々の大わらじを浅草寺に奉納しています。役目を終えた大わらじは村山市に里帰りし、お焚き上げされるとのことです。

宝蔵門の詳細については、つぎの記事を参照してください。

お水舎(おみずや)

本堂を前にして右側にお水舎(おみずや)があります。浅草寺の公式 Web サイトでは、手水舎(てみずや)をお水舎と呼んでいます。ただ、現地の張り紙は手水舎(ちょうずや)と表記しています。

浅草寺のお水舎は、龍神の像が目を惹きます。この像は、竜宮の王である沙竭羅龍王(しゃがら りゅうおう)です。沙竭羅龍王は、仏教の守護する八大竜王の 1 柱(はしら)です。

観音堂(かんのんどう)

観音堂(かんのんどう)は、浅草寺の本堂のことです。浅草寺の本尊である、聖観世音菩薩(しょう かんぜおん ぼさつ)を安置するため、この名前がつきました。

観音堂が開いている時間ですが、4 月から 9 月は午前 6 時から午後 5 時までです。10 月から 3 月は午前 6 時 30 分から午後 5 時までです。

午後 5 時を過ぎると観音堂は閉まるため、中に入ることができません。しかし、入り口の手前にも賽銭箱があるため、参拝はいつでも可能です。

浅草寺によると、観音堂は現在までに 20 回近く再建されています。その理由の多くは火災や落雷とのことです。それだけ江戸(東京)は火災が多かったといえます。

直近の建て替えは、1958 年(昭和 33 年)です。宝蔵門と同じく、 1945 年(昭和 20 年)の東京大空襲の被害にあったことが理由です。

浅草寺がかつて管理していた寺院の 1 つに橋場不動尊(はしば ふどうそん)があります。

浅草寺とは異なり、橋場不動尊は一度も火災の被害を受けていません。そのため、橋場不動尊は「火伏せ(ひぶせ)の橋場不動尊」とも呼ばれています。火伏せとは、火難を防ぐという意味です。

例えば、 1911 年(明治 44 年)の吉原大火、1923 年(大正 12 年)の関東大震災、そして、1945 年(昭和 20 年)の東京大空襲など、橋場不動尊とその周辺はこれらの火難から免れています。

橋場不動尊の詳細については、つぎの記事を参照してください。

影向堂(ようごうどう)

影向堂(ようごうどう)は、観音堂の左にあります。影向堂は、浅草寺のご朱印を配布するところです。そのため、影向堂を訪れたことのある方も多いかもしれません。

影向堂は、浅草寺の本尊である聖観世音菩薩(しょう かんぜおん ぼさつ)の像を祀っています。そして、その像の両脇には、8 体の十二支守り本尊の像が聖観世音菩薩を守っています。

また、影向堂は、七福神の大黒天(だいこくてん)も祀っています。影向堂の大黒天は真っ黒な見た目が特徴です。また、江戸時代から「米びつ大黒天」の名前で人びとに親しまれています。

影向堂の大黒天は、浅草名所七福神(あさくさ などころ しちふくじん)の 1 柱(はしら)です。浅草名所七福神とは、東京都の台東区と荒川区にある 9 つの神社や寺院が祀る七福神のことです。

浅草名所七福神の詳細については、つぎの記事を参照してください。

浅草寺が影向堂を建てたのは 1994 年(平成 6 年)です。その目的は、慈覚大師 円仁(じかく だいし えんにん)の生誕 1200 年を記念するためです。

円仁は、浅草寺の中興の祖(ちゅうこうのそ)です。中興の祖とは、その寺院を盛り上げた人のことです。円仁が浅草寺に来た 857 年(天安元年)以降、浅草寺は宗教の聖地として発展しました。

また、円仁は、隅田川の近くにある牛嶋神社(うしじま じんじゃ)とも深い関わりがあります。牛嶋神社は、円仁がスサノオのお告げを受けて建てた神社です。

牛嶋神社の詳細については、つぎの記事を参照してください。

恵日須・大黒天堂(えびす・だいこくてん どう)

恵日須・大黒天堂(えびす・だいこくてん どう)は、影向堂の近くにある、小さなお堂です。その名のとおり、このお堂は、七福神の恵比寿天(えびすてん)と大黒天(だいこくてん)を祀っています(このお堂では、恵比寿天を恵日須と表記しています)。

浅草寺によると、このお堂の恵比須と大黒天の像は 1675 年(延宝 3 年)に浅草寺に奉納されたものです。また、作者は弘法大師 空海(こうぼうだいし くうかい)です。

弘法大師は真言宗(しんごんしゅう)を作った人です。また、1675 年(延宝 3 年)当時の浅草寺は天台宗(てんだいしゅう)です。浅草寺は、他宗派も受け入れる懐の深さを持っていたことの証です。

恵日須(恵比寿天)は漁業と商売の神さまです。この神さまのご神徳(ご利益)は、大漁追福、商売繁盛、家内安全、その他です。

大黒天は、食物と豊穣の神さまです。この神さまのご神徳(ご利益)は、商売繁盛、金運上昇、五穀豊穣、その他です。

金龍権現(きんりゅう ごんげん)と九頭龍権現(くずりゅう ごんげん)

恵日須・大黒天堂の向かいには、金龍権現(きんりゅう ごんげん)と九頭龍権現(くずりゅう ごんげん)のお堂が並んでいます。

浅草寺によると、浅草寺は金龍権現と深い関わりがあります。

浅草寺の本尊である、観音菩薩(かんのん ぼさつ)の像は、2 人の漁師の兄弟が隅田川で見つけたものです。彼らが像を見つけたとき、金の龍が天から現れたとのこと。

浅草寺は、山号(さんごう)を金龍山(きんりゅうざん)としました。山号とは、寺院の名前の前に付ける称号です。つまり、浅草寺の正式名称が「金龍山 浅草寺」なのは、これが由来です。

九頭龍権現は、もともと山形県 戸隠山(とがくれやま)の地主神(じぬし の かみ)です。地主神とは、その土地を守護する神さまのことです。

浅草寺は、1958 年(昭和 33 年)に観音堂(本堂)を再建しました。その際に、浅草寺は戸隠山から九頭竜権現を勧請(かんじょう)しました。勧請とは、神さまの分霊を他の場所で祀ることです。

金龍権現と九頭龍権現は、どちらも水を司る龍神です。主なご神徳(ご利益)は、五穀豊穣、商売繁盛、金運上昇、その他です。

一言不動尊(ひとこと ふどうそん)

一言不動尊(ひとこと ふどうそん)は、影向堂の近くにある、小さなお堂です。浅草寺によると、小お堂は 1725 年(享保 10 年)に建てられたとのこと。

一言不動尊は、救済の仏さまである、不動明王(ふどうみょうおう)を祀っています。この仏さまのご利益は、煩悩退散、厄除け、商売繁盛、その他です。

一言不動尊をお参りする際、1 つの願い事だけを一心に念じると、その願いが叶うといわれています。

三峰神社(みつみね じんじゃ)

三峰神社(みつみね じんじゃ)は、影向堂の近くにある、小さな神社です。浅草寺によると、浅草寺にこの神社は建てられたのは、1813 年(文化 10 年)よりも前です。

三峰神社は、埼玉県の秩父にある三峯神社(みつみね じんじゃ)の神さまを勧請(かんじょう)したものです。勧請とは、神さまの分霊を他の場所で祀ることです。

三峰神社が祀る神さまは、伊弉諾尊(いざなぎ の みこと)と伊弉册尊(いざなみ の みこと)です。どちらも国産みと神産みの神さまです。主なご神徳(ご利益)は、夫婦円満、子孫繁栄、縁結び、その他です。

秩父の三峯神社は、三峰信仰(みつみね しんこう)で有名な神社です。三峰信仰は修験道(しゅうげんどう)の 1 つで、江戸時代に流行しました。

修験道は、山岳信仰(山を神さまと考える宗教)です。修験道の目的は、山で厳しい修業をすることで悟りを開くことです。後に、修験道は仏教にも取り入れられました。

秩父の三峯神社は、天台宗の修験堂の関東総本山です。1950 年(昭和 25 年)までは、浅草寺も天台宗でした。浅草寺が三峰神社を勧請したのもそれが理由と考えられます。

六角堂(ろっかくどう)

六角堂(ろっかくどう)は、影向堂の左隣にあるお堂です。六角堂は 1618 年(元和 4 年)に建てられた、浅草寺で一番古いお堂です。

このお堂は、日限地蔵尊(ひぎり じぞうぞん)を祀っています。日限地蔵尊のご利益は、心願成就(神仏に強く願えば何でも叶う)、家内安全、縁結び、商売繁盛、その他です。

日限地蔵尊をお参りするときは、「いつまでに願いが叶いますように」と日を限定してお願いします。例えば、「年末までに恋人ができますように」や「来月の試験に合格しますように」といった具合です。

銭塚地蔵堂(ぜにづか じぞうどう)

銭塚地蔵堂(ぜにづか じぞうどう)は、浅草寺の境内の北西にあります。

銭塚地蔵堂は、兵庫県 西宮市にある銭塚地蔵尊(ぜにつか じぞうそん)を浅草寺に勧請したものです。勧請とは、神さまの分霊を他の場所で祀ることです。

銭塚地蔵堂は、六地蔵尊(ろくじぞうそん)を祀っています。この仏さまのご利益は、金運上昇、商売繁昌、その他です。

六地蔵尊は、仏教の六道(ろくどう)でさまよう人びとを救う仏さまです。

六道とは、地獄道(じごくどう)、餓鬼道(がきどう)、畜生道(ちくしょうどう)、阿修羅道(あしゅらどう)、人間道(にんげんどう)、天道(てんどう)の 6 つの世界のことです。

仏教では、私たちは生前の行いにより、死後に六道のいずれかに送られるといわれます。

銭塚地蔵堂は「カンカン地蔵尊」も祀っています。カンカン地蔵尊に塩をお供えし、カンカン地蔵尊を石で叩くと金運が良くなるといわれています。

カンカン地蔵尊の名前の由来ですが、石で叩いたときに「カン、カン」という音がするからとのことです。

力石(ちから いし)

浅草寺の新奥山(境内の西側)には、力石(ちからいし)があります。力石とは、力試しに使われた大きな丸い石のことです。

江戸時代から明治時代にかけて、若者たちは、この力石を使って力試しをしました。浅草寺の境内でも力石を使った、「力くらべ大会」が行われていました。

上の写真の中央にある大きな力石は、「力石・熊遊の碑」と言います。この力石の重さは百貫(約 375kg)もあります。1874 年(明治 7 年)、熊治郎という男は、この力石を持ち上げたとのことです。

青蛙神像(せいあ じんぞう)

青蛙神像(せいあじん ぞう)は、浅草寺の新奥山(境内の西側)の戸田茂睡逆修塔(とだ もすい ぎゃくしゅうとう)の手前に奉納されています。

青蛙神は、もともとは中国の霊獣です。足は 3 本しかなく、残りの 1 本の足の代わりにおたまじゃくしの尾のようなものがついています。

青蛙神は、天災を予知する力を持つといわれています。とても縁起の良いとされています。