東京下町ガイド の「東京下町めぐり」カテゴリでは、東京の下町エリアのおすすめ観光コースを取り上げています。毎回テーマを1 つ選び、ガイドなしでも気軽に楽しめるモデル コースを紹介します。

あなたが東京を観光で訪れる場合、東京下町めぐりをぜひお読みください。 あなたの東京観光のお役にたつでしょう。

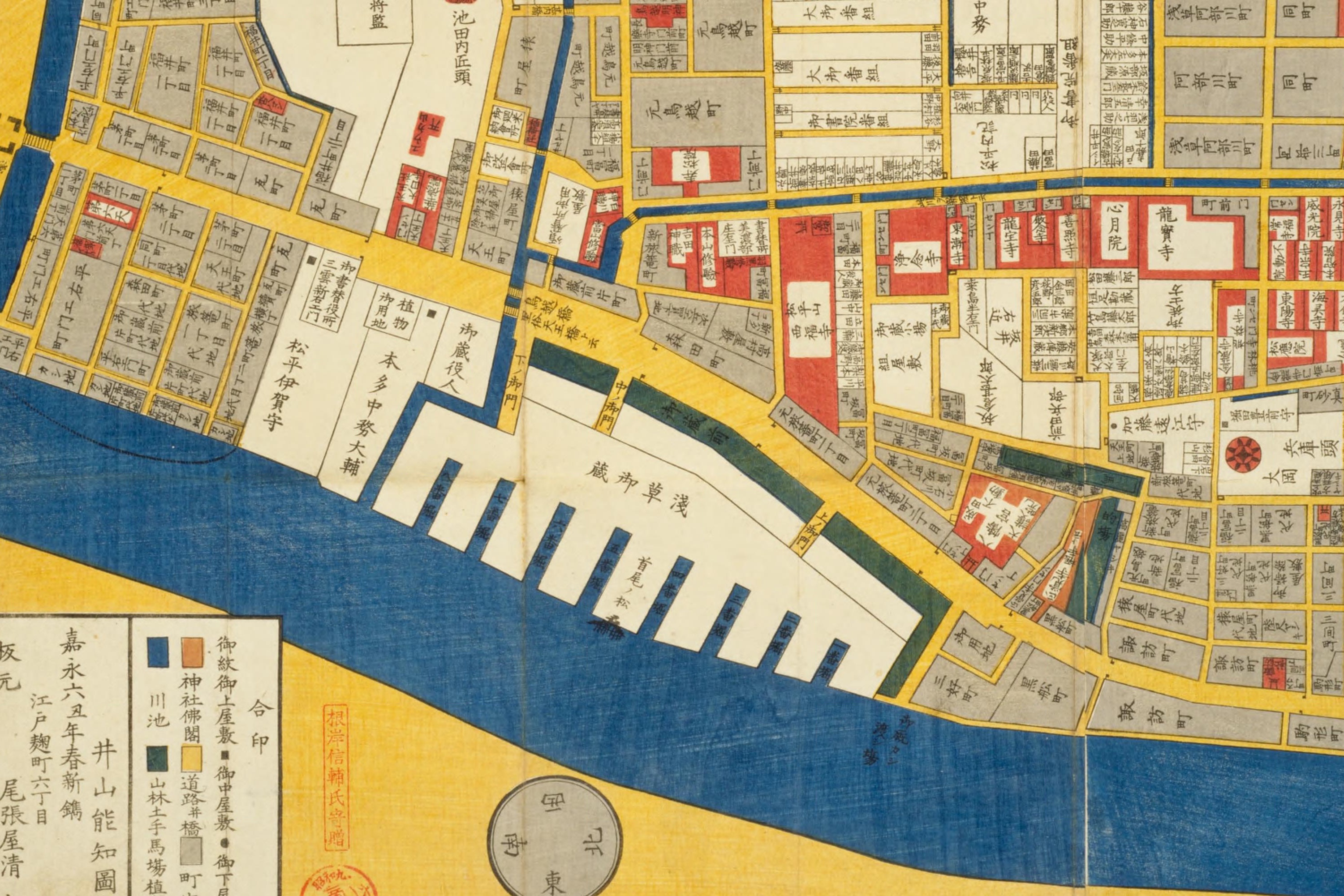

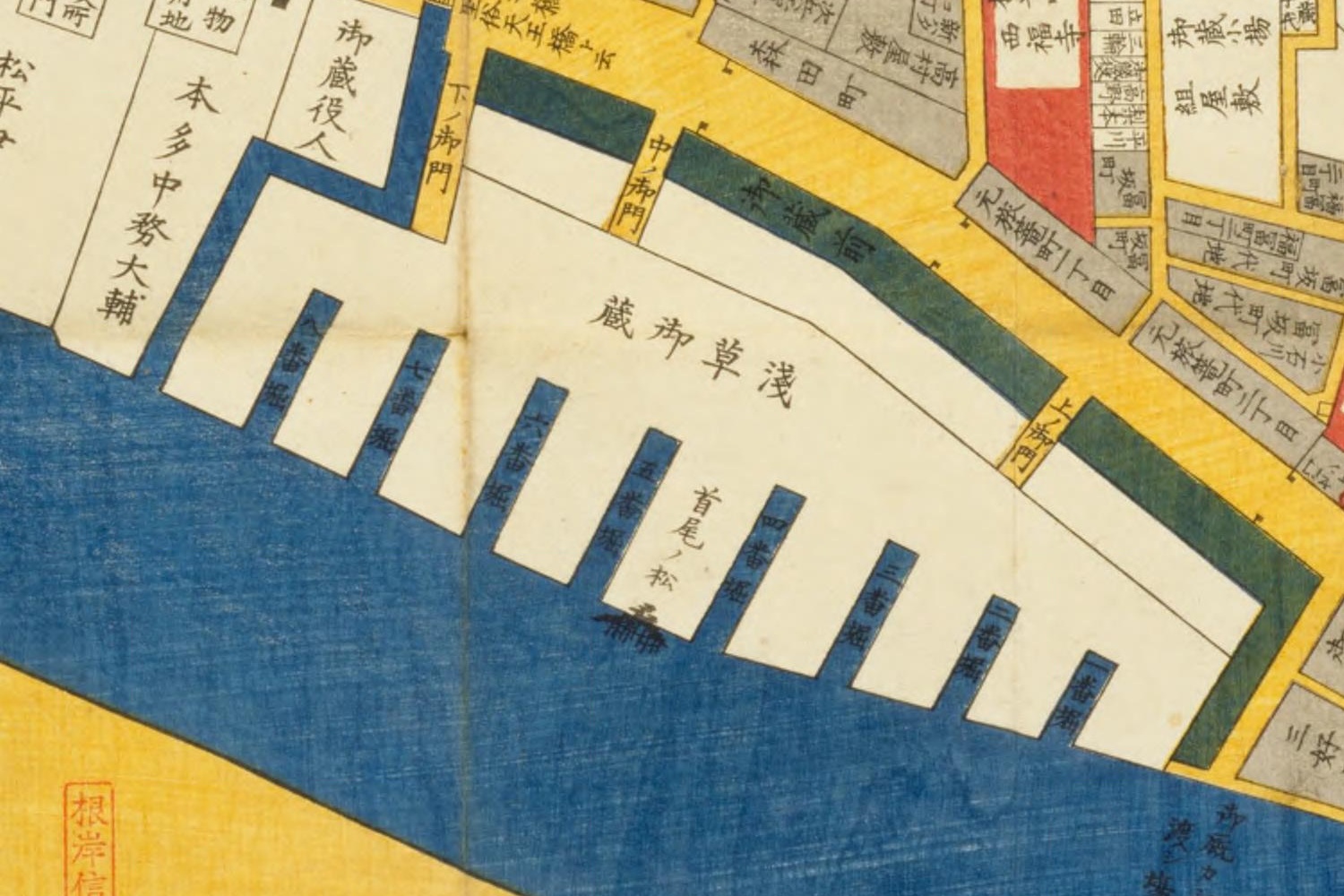

今回のテーマは 浅草御蔵(あさくさ おくら)です。浅草御蔵は、かつて隅田川沿いに存在した徳川幕府最大の米蔵です。また、浅草御蔵は 蔵前 の地名の由来にもなりました。

この記事では、浅草御蔵ゆかりの地を数多く取り上げています。あなたが東京下町めぐりをする際、それらすべてを訪れてもいいですし、それらの中から選択してもいいでしょう。

あなたが東京下町めぐりや浅草観光をする際の参考にしてください。

ツアーの概要

今回の東京下町めぐりでは、かつて隅田川沿いにあった浅草御蔵を取り上げます。浅草御蔵は徳川幕府の最大の米蔵でした。また、浅草御蔵は蔵前の地名の由来にもなりました。

以下のいずれかに該当する場合、今回の東京下町めぐりはおすすめです。

- 浅草地区で浅草寺以外の場所にも行ってみたい

- 隅田川沿いを散策したい

- 浅草や蔵前を題材にした浮世絵を鑑賞したい

- 馬が好き

- 動物を守護する仏さまを参拝したい

- 美容の神さまを参拝したい

- その他

時間の目安

- 時間の目安:約 1 時間

集合場所と解散場所

- 集合場所:東武伊勢崎線(東武スカイツリー ライン)の浅草駅(正面口改札)

- 解散場所:銀座線の田原町駅

訪問場所の一覧

今回は、隅田川にかかる橋を 4 つ訪れています。しかし、隅田川は橋と橋の間隔が狭いため、それほど距離はありません。

- 東武伊勢崎線(東武スカイツリー ライン)の浅草駅(正面改札口)

- 吾妻橋

- 隅田川テラス

- 駒形橋

- 駒形堂

- 厩橋

- 蔵前橋

- 第六天榊神社

- 南めぐりんの柳橋分院入口 停留所

- 南めぐりんの浅草菊水通り 停留所

- 銀座線の田原町駅

公衆トイレの場所

- 東武伊勢崎線(東武スカイツリー ライン)の浅草駅

- 吾妻橋(水上バス乗り場の裏)

- 駒形橋

- 厩橋

- 御蔵前公園(第六天榊神社の裏)

- 柳橋二丁目交番裏 公衆トイレ(第六天榊神社の右斜前)

- 田原町交番裏 公衆トイレ(南めぐりんの浅草菊水通り 停留所の側)

- その他

ツアーの詳細

ルートの解説

東武伊勢崎線(東武スカイツリー ライン)の浅草駅(正面出口)

今回の集合場所は、東武伊勢崎線(東京スカイツリー ライン)の浅草駅(正面出口)です。

この出口は、銀座線や浅草線の浅草駅からも地下通路で繋がっています。そのため、銀座線や浅草線でこの場所に来ることもできます。

浅草駅(正面出口)を背にしたら、左前方に進みます。横断歩道を渡り、交番の横を通り過ぎると 吾妻橋(あづまばし)に着きます。吾妻橋は、浅草駅から 1 分くらいの距離です。

吾妻橋

吾妻橋(あづまばし)は、隅田川にかかる、台東区と墨田区を結ぶ橋です。

吾妻橋の台東区側は、おすすめの撮影スポットです。東京スカイツリー、アサヒビール本社ビル、聖火台の炎(金色のオブジェ)などを撮影することができます。

吾妻橋の隣には水上バス乗り場があるため、水上バスを写真に収めることができます。それ以外にも、時間帯によっては、屋形船を一緒に写すこともできます。

隅田川テラス

吾妻橋の横にある階段を使って 隅田川テラス に下ります。隅田川テラスは歩行者専用の遊歩道です。舗装されており、かつ段差もないため、すべての人におすすめです。

東京スカイツリー

隅田川テラスからも 東京スカイツリー がよく見えます。隅田川テラスは人が少ないため、落ち着いて写真を撮影することができます。

駒形橋

隅田川テラスを吾妻橋から下流へ 5 分ほど歩くと、駒形橋(こまがたばし)に到着します。駒形橋の名前の由来は、この橋の西詰にある 駒形堂(こまがたどう)です。

駒形橋の手前には、隅田川テラスから駒形橋に続く階段があります。この階段を上った所に駒形堂と公衆トイレがあります。

駒形堂

駒形堂(こまがたどう)は 浅草寺(せんそうじ)の仏堂です。浅草寺は、この場所を「浅草寺発祥の地」としています。

浅草寺と 浅草神社 の始まりは、2 人の漁師の兄弟が隅田川で 聖観音菩薩(しょう かんのん ぼさつ)の像を拾い上げたことです。兄弟が像を見つけたのがこの場所といわれています。

駒形堂は、馬頭観音菩薩(ばとう かんのん ぼさつ)を祀っています。この仏さまの主なご利益は、動物守護(特に馬)、旅行安全、無病息災、その他です。

駒形堂の近くには、浅草御蔵の米を運ぶ馬のための厩(うまや)がありました。駒形堂の本尊が馬頭観音菩薩なのは、このことが関連しているのかもしれません。

浅草寺の詳細については、つぎの記事を参照してください。

駒形橋の碑と御柱

駒形堂から見て浅草通りの反対側には、駒形橋の碑があります。この碑には、駒形橋の由来が書かれています。

駒形橋の碑の隣には、「御柱」という題のオブジェがあります。このオブジェには、「作者:安達 裕」と「1987 年度(昭和 62 年度)東京都文化のデザイン事業」の説明がありました。

上の写真では分かりづらいのですが、鎖をつなぐポールには、馬がデザインされています。

厩橋(うまやばし)

駒形橋から厩橋(うまやばし)まで再び隅田川テラスを歩きます。駒形橋から厩橋までは徒歩 3 分ほどです。

厩橋の名前の由来は、江戸時代にこの界隈に厩(うまや)があったためです。この厩では、浅草御蔵の米を運ぶための馬を飼っていました。

厩橋の公衆トイレ

厩橋の西詰には、おもしろいデザインの公衆トイレがあります。4 つの顔がデザインされており、思わず写真に収めたくなります。

この公衆トイレは、1992 年度(平成 4 年度)の「台東区まちかど景観コンクール」で「まちかど賞」を受賞しています。

厩橋の街灯

厩橋は、いろいろなものに馬のデザインを取り入れています。厩橋を訪れた際、馬のデザインを探してみるのも面白いかもしれません。

蔵前橋

厩橋から 蔵前橋 まで再び隅田川テラスを歩きます。厩橋から蔵前橋までは徒歩 3 分ほどです。また、江戸時代の地図によると、浅草御蔵があったのはこの辺りになります。

浮世絵の展示物

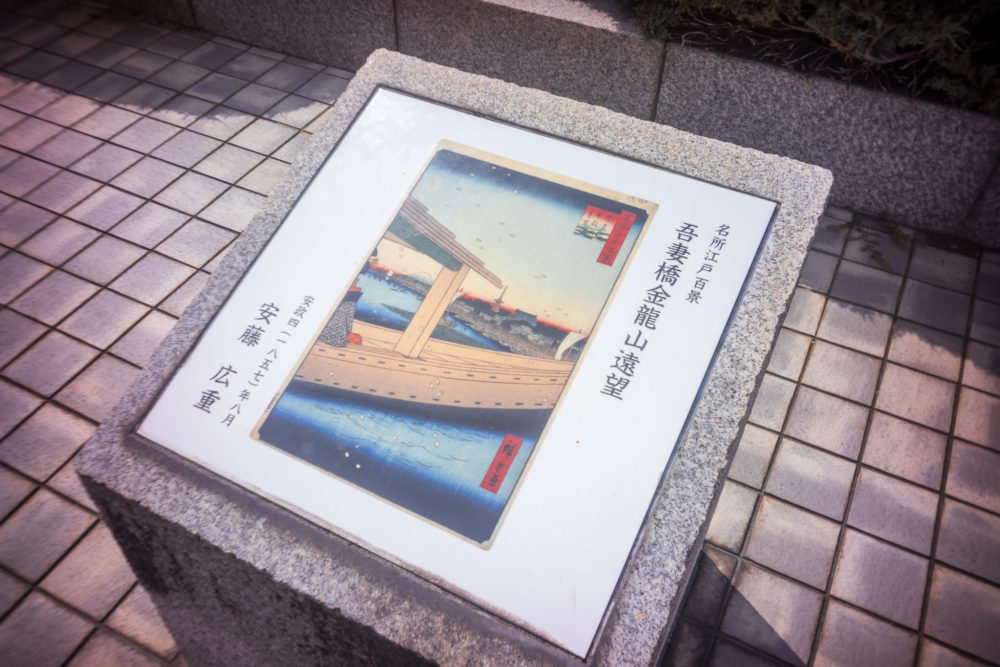

厩橋を過ぎたあたりから 葛飾北斎(かつしか ほくさい)や 歌川広重(うたがわ ひろしげ)の浮世絵をモチーフにした展示物があちらこちらにあります。

これらの浮世絵には、江戸時代にこの界隈で暮らしていた人びとが描かれています。当時の文化や生活の様子を知ることができます。

浅草御蔵の跡碑

蔵前橋の西詰には、浅草御蔵の跡碑 があります。説明板には、この辺りの一帯に浅草御蔵があったことが記述されています。

首尾の松の石碑

道路を挟んで浅草御蔵の跡碑の反対側には、首尾の松(しゅびのまつ)の石碑があります。

首尾の松は浅草御蔵の中央の隅田川沿いにあった松の木です。説明板によると、具体的な場所は蔵前橋よりも 100 メートルほど下流とのことです。

首尾の松の名前の由来はいろいろとあります。その 1 つが新吉原に関連するものです。

江戸時代、人びとが新吉原に行く際、舟に乗って隅田川と山谷堀を移動していました。当時は、それが粋とされていました。新吉原からの帰る際、人びとは首尾の松のあたりで遊女との首尾(成果)を語り合ったとのことです。

新吉原の詳細については、つぎの記事を参照してください。

階段(名称不明)

蔵前橋から隅田川テラスをさらに下流に歩くと階段があります。榊神社(さかき じんじゃ)に行く場合、この階段が便利です。

ちなみに、この場所からは隅田川の向こう側(墨田区側)に 両国国技館 の黄色と緑の屋根が見えます。浅草から両国は歩いても行くことができる距離です。

階段を上ったら、そのまま道なりに進みます。そして、突き当りを右に曲がります。そのまま 3 分ほど歩くと第六天榊神社に着きます。

第六天榊神社

第六天榊神社(だいろくてん さかき じんじゃ)は、隅田川テラスから徒歩 3 分ほどの場所にあります。

第六天榊神社は、1,900 年以上の歴史を誇る、とても古い神社です。江戸時代、この神社は浅草御蔵の総鎮守でした。そのため、徳川幕府はこの神社をとても大切にしていました。

第六天榊神社は、面足尊(おもだる の みこと)と 惶根尊(かしこね の みこと)を祀っています。この 2 柱のは、どちらも見た目がとても美しい神さまです。そのため、昔の人びとは、この神さまたちをお参りすれば自分も美しくなれると考えました。

榊神社の詳細については、つぎの記事を参照してください。

南めぐりんの柳橋分院入口 停留所

第六天榊神社で参拝をしたら、めぐりんバスで浅草まで帰ります。最寄りの停留所は、南めぐりんの 柳橋分院入口 停留所(停留所の番号:11 番)です。

柳橋分院入口 停留所は、隅田川テラスから第六天榊神社に向かう途中にあります。この停留所は、浅草中学校の校門の近くにあります(道路の反対側です)。

南めぐりんの浅草菊水通り 停留所

今回は 浅草菊水通り 停留所(停留所の番号:18 番)でめぐりんバスを降ります。柳橋分院入口 停留所からは 15 分ほどです。

この停留所は、つぎの駅が徒歩圏内です。

- 銀座線の田原町(徒歩 2 分)

- 銀座線の浅草駅(徒歩 7 分)

- 浅草線の浅草駅(徒歩 7 分)

- 東武伊勢崎線(東武スカイツリー ライン)の浅草駅(徒歩 10 分)

- つくばエクスプレス線の浅草駅(徒歩 5 分)

時間はあくまでも目安です。人混みが多い場合、もっと時間がかかるかもしれません。

銀座線の田原町駅

とりあえず今回の解散場所は田原町駅としました。あなたの時間が許す場合、かっぱ橋道具街や浅草寺に寄るのもよいかもしれません。

田原町駅からかっぱ橋道具街へ行く方法については、つぎの記事を参照してください。